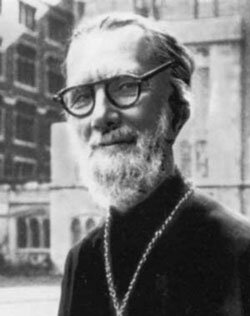

«Нам всем приходится нести крест одиночества», — писал выдающийся богослов XX века, одессит отец Георгий Флоровский в письме архимандриту Софронию Сахарову. Говорят, нет тяжелее формы одиночества, чем одиночество среди людей. Именно таким был путь отца Георгия. Одни (как Николай Бердяев и отец Александр Шмеман, например) не принимали его богословие «неопатристического синтеза» и призыв «Вперёд к Отцам!» за, по их мнению, ретроградство, романтическую идеализацию «византизма», тоску по умершему миру. Другие, напротив, норовили и норовят поставить на Флоровском клеймо «модернист», хотя при жизни он скорее противостоял различным «модернистским» процессам в церкви (например, внедрению интеркоммуниона, совместного причастия с инославными, и прочих).

Так каким же был на самом деле отец Георгий?

У Гёте есть строки: «Счастлив тот, кто может соединить начало жизни с её концом». В этом смысле, наверное, Флоровский мог бы назвать себя счастливцем. Его мировоззренческая позиция на протяжении жизни была относительно стабильной: ему неведом был опыт разочарования и затем возврата в Церковь, как это было с «блудными сынами» — отцом Сергием Булгаковым, отцом Василием Зеньковским, Н. А. Бердяевым, Н. О. Лосским, П. И. Новгородцевым, Г. П. Федотовым, матерью Марией (Скобцовой). Флоровский, ещё будучи второкурсником, писал: «Всё разумное в высшем смысле, благое и вечное, что подспудно или явно питало нашу философию и литературу, идёт от учения святых отцов», — и так и стоял на этом всю жизнь. Он с ранних лет знал, что станет профессором и христианским учёным, — и стал им, причём преподавал в лучших университетах мира: Гарварде, Принстоне, Вашингтонском, Бангорском, Канзасском, Стэнфордском, Сиэтлском университетах. И как он ощущал своё одиночество ещё ребёнком, так и оставался с этим ощущением и в старости.

У Гёте есть строки: «Счастлив тот, кто может соединить начало жизни с её концом». В этом смысле, наверное, Флоровский мог бы назвать себя счастливцем. Его мировоззренческая позиция на протяжении жизни была относительно стабильной: ему неведом был опыт разочарования и затем возврата в Церковь, как это было с «блудными сынами» — отцом Сергием Булгаковым, отцом Василием Зеньковским, Н. А. Бердяевым, Н. О. Лосским, П. И. Новгородцевым, Г. П. Федотовым, матерью Марией (Скобцовой). Флоровский, ещё будучи второкурсником, писал: «Всё разумное в высшем смысле, благое и вечное, что подспудно или явно питало нашу философию и литературу, идёт от учения святых отцов», — и так и стоял на этом всю жизнь. Он с ранних лет знал, что станет профессором и христианским учёным, — и стал им, причём преподавал в лучших университетах мира: Гарварде, Принстоне, Вашингтонском, Бангорском, Канзасском, Стэнфордском, Сиэтлском университетах. И как он ощущал своё одиночество ещё ребёнком, так и оставался с этим ощущением и в старости.

Георгий рос болезненным мальчиком: почти не выходил из дома, периодами вообще был прикован к постели, перенёс четыре тяжелейших операции (здоровье стабилизировалось лишь к двадцати годам). Единственным утешением хрупкого, болезненного ребёнка были книги, которые он читал взахлёб, причём не только русскоязычные, но и на английском, французском, немецком, греческом, на латыни и иврите. Маленький вундеркинд прочёл столь много, что позже, уже будучи студентом историко-филологического факультета одесского Новороссийского университета, частично был освобождён от лекций по многим предметам.

Библиофильство же осталось неизлечимой страстью Флоровского на всю жизнь, о чём свидетельствует его уникальная личная библиотека, завещанная Принстонскому университету. Уже современники рассказывали друг другу анекдоты на тему «отец Георгий Флоровский и книги». По воспоминаниям его биографа Эндрю Блейна, квартира Флоровского в последние годы жизни напоминала книжные джунгли с узкими тропинками между стопками книг. Книги были везде — и в уборной, и на кухне в шкафчиках рядом с крупой и, кажется, даже в холодильнике. Как ни пыталась Ксения Ивановна бороться с «книгозависимостью» своего любимого супруга, всё безрезультатно: Флоровский всё равно, прячась и разрабатывая различные хитроумные планы, как ребёнок, умудрялся постоянно втайне от жены пополнять книжную коллекцию. «Его часто можно было видеть на главных улицах Принстона в длинной чёрной рясе, в маленьком чёрном берете, контрастировавшем с его белой бородой, толкавшим впереди себя (или же тащившим позади) нечто вроде детской колясочки, наполненной книгами. Так он курсировал между своим домом и библиотекой университета», — вспоминала Светлана Иосифовна Аллилуева, духовное чадо отца Георгия.

Надо признать, Флоровский был человеком увлекающимся, и это проявлялось не только в его любви к книгам. Был страстным, горячим, не знал полумер, требовал полной самоотдачи от себя и окружающих. Кто-то, как владыка Иоанн (Шаховской), не мог примириться с этой бескомпромиссностью Флоровского. Кто-то, а их, к сожалению, оказалось меньшинство, сумел понять эту предельную требовательность к себе и другим.

Таковым был владыка Антоний (Блум), называвший себя учеником отца Георгия. Владыка так пояснял «страстность» натуры своего учителя: «Я думаю, что он умел подойти к человеку именно как к человеку. Очень глубоко. Но в какой-то момент встречал лжеучение. И тут была черта, непроходимая для него. Причём он не осуждал человека, но он полностью осуждал его мысли. С другой стороны, у него могла быть потрясающая чуткость и ласковость в своём роде. Я помню, на одном из съездов, на втором съезде братства святых Албания и Сергия, на котором я присутствовал в 1948 году, я сидел на чьей-то лекции и мне хотелось ужасно от отца Георгия получить совет и благословение. Я ему послал записку — он сидел немножко поодаль — можно ли мне с ним поговорить после того, как окончится собрание. Отец Георгий послал короткую записку: „Нет, я сразу уезжаю“. Через минуту я получил другую записку: „О чём?“. Я ему написал: „Сейчас стоит вопрос о моём рукоположении“. Он встал с лекции: „Идём!“. Он со мной ушёл с лекции и стал говорить о том, каким будет для меня священство. Он сразу почувствовал: это слишком важно, ни одна лекция не стоит того. А если поставить на весы лектора — я не помню, кто это был, это, может быть, был Федотов или кто-нибудь из наших знаменитых лекторов — и такую мелочь, как я... Конечно, это глубоко меня тронуло. Поэтому он мог быть очень личным, но личным и так, и сяк. Очень резким и очень ласковым и внимательным».

От Флоровского митрополит Антоний воспринял одну из центральных идей своего богословия — идею Встречи, сузив лишь масштаб её рассмотрения от истории до рамок индивидуального религиозного опыта. Свою собственную встречу в возрасте 17–18 лет с отцом Георгием на богослужении Введенской церкви на бульваре Montparnasse, 10 в Париже он называл одной из ключевых и знаковых встреч в жизни. Тогда юного Андрея Блума и его мать поразило, как совершал богослужение отец Георгий — он словно пребывал в состоянии предстояния перед Живым Богом; как трепетно кадил иконы и каждого человека. Отношение к человеку как к иконе впоследствии станет лейтмотивом богословия общения митрополита Антония.

И всё-таки «не понимающих» Флоровского в среде православных эмигрантов было больше. Во Франции отцу Георгию так и не смогли простить его непримиримой позиции относительно догматически двусмысленной софиологии протоиерея Сергия Булгакова, который был большим авторитетом для русских эмигрантов в Париже. И хотя сам отец Сергий понял своего младшего друга и не таил на него обиду, сохранил общение с ним, в парижской среде Флоровский был подвергнут остракизму, очернён молвой, почти лишён возможности преподавать в Свято-Сергиевском институте. Вскоре он вынужден был перебраться с супругой в США.

В Штатах история повторилась, хотя с другими коннотациями. Революционные реформы отца Георгия на посту декана Свято-Владимирской семинарии, позволившие значительно повысить планку современного православного богословского образования и приготовить будущих священников к достойной миссии в западном мире (введение обучения на английском языке, преподавания греческого языка, издание первого в мире англоязычного православного журнала, усложнение программы обучения) были восприняты в штыки как студентами, так и преподавателями. Нововведения в Свято-Владимирской семинарии, впервые получившей усилиями Флоровского государственную аккредитацию, не отменили, и они со временем оказались продуктивными. Однако сам отец Георгий продолжить работу в семинарии не смог. Эта история была незаживающей раной для него всю его жизнь.

С болью отец Георгий смотрел на современную ему ситуацию застоя и косности в церковном мире и чувствовал своё призвание в свидетельстве о подлинном православии. «От „пастырей“ ныне не требуется „свидетельство об истине“, но только совершение служб и „треб“, а всё, что сверх этого, даже принимается с беспокойством, как признак не то „фанатизма“, не то „беспокойного ума“». Именно так воспринимали многие самого Флоровского. Однако истинно сказано — «делай, что должно, и будь, что будет».

Богослов написал гораздо меньше, чем, наверное, мог бы — несколько монографий («Восточные отцы IV века», «Византийские отцы V–VIII веков», «Пути русского богословия»), ряд статей. Основная энергия отца Георгия была направлена на конференции, доклады, выступления. Да и надо было постоянно думать о том, чтобы прокормить себя и супругу (престарелый богослов не имел права получать американскую пенсию). Тем не менее богословие «неопатристического синтеза», основоположником которого были протоиерей Георгий Флоровский, преподобный Иустин Челийский (Попович) и архиепископ Василий (Кривошеин), является сегодня магистральной линей богословия православных церквей, да и греко-католических. Во всём мире образуются научные центры «флоровсковедения»: в Украине (Киев, Одесса), России (Москва, Санкт-Петербург), США (Нью-Йорк, Крествуд), Греции и других странах.

От непонимания же современников-соотечественников всегда можно найти прибежище и утешение в семье. Несмотря на то, что из-за болезненности отца Георгия семья была бездетной, супруги жили счастливо, душа в душу. Светлана Аллилуева так вспоминает свои визиты в семью Флоровских и её уклад: «Особое благословение и благодать заключались в приглашении домой к отцу Георгию, где матушка Ксения Ивановна всегда накрывала обильный стол. Их образ жизни был поистине христианским — любвеобильным и простым. Я уверена, что негр, натиравший полы в нашем доме, этот жалобщик, жил куда лучше, чем Флоровские. Квартирка на втором этаже, маленькая гостиная, в которой на полках стояли разные фигурки, сувениры, всевозможные подарки от почитателей отца Георгия. На стенах висели картины, написанные самой Ксенией Ивановной (она, правда, была далеко не Рафаэль), вперемешку с почтовыми открытками, календарями Православной Церкви, иконами — от дешёвеньких до хороших. А в углу — лампадка из красного стекла с вечно поддерживаемым огнём. Флоровские жили в полном соответствии с христианской любовью и моралью, умудряясь избегать склок и ссор, которых в избытке в жизни русской эмиграции. В маленькой спальне — две узких кровати стояли раздельно, лампадка горела в углу, а вокруг тоже подарки, картинки — всё это они не могли выбросить, так как кто-то когда-то подарил им эти вещицы. Им и в голову не приходило думать о „хорошей“ мебели или о том, как они одеты. Дружить со всеми было куда важнее для них... Очень застенчивый, Флоровский мало говорил, доверяя это своей супруге, умной женщине с хорошим чувством юмора и даже сарказма, однако такой же доброй, как и он».

Вот таким разным мог быть отец Георгий Флоровский: страстным и застенчивым, бескомпромиссным в вопросах чистоты веры — и в то же время мягким, заботливым пастырем; хозяином дома, разгадывающим с супругой по вечерам кроссворды, уютно умостившись в кресле — и требовательным учителем, от одного взгляда которого горе-студенты впадали в полуобморочное состояние...

В «Дневниках» отца Александра Шмемана есть запись от 27 августа 1979 года: «Грустные похороны. Десять довольно-таки случайных священников. Без хора. Беспорядочная служба... Отец И. Туркевич говорил в начале, я — перед „Вечной памятью“. Среди молящихся — несколько „верных“, а также — Бродский (?)».

Отец Георгий пережил любимую супругу лишь на два года. Присутствие на его похоронах Бродского, с которым Флоровский вряд ли был особо дружен, но был знаком через своего ученика Эндрю Блейна, символично. И дело не в том даже, что каждый из них достиг определённой вершины в своей сфере, будучи гениальным дилетантом: Бродский получил Нобелевскую премию по литературе, имея 8 классов образования; Флоровский стал одним из ведущих современных богословов, не окончив даже семинарии. Оба поражали своей «неукоренённостью», были гражданами мира и при этом были парадоксально привязаны к родному городу (Бродский — к Санкт-Петербургу; Флоровский — к Одессе, которую пришлось спешно покинуть в 1920 году и воспоминаниями о которой он любил делиться с гостями за застольем долгими вечерами). Оба чувствовали себя чужими в своей эпохе, хотя и задавали её тональность. Оба могли подписаться под строками:

Слава Богу, чужой.

Никого я здесь не обвиняю.

Ничего не узнать.

Я иду, тороплюсь, обгоняю.

Как легко мне теперь,

оттого, что ни с кем не расстался.

Слава Богу, что я

на земле без отчизны остался...