Довлатова можно цитировать бесконечно, по любому случаю — настолько пронзителен его юмор и лапидарен слог. Писатель, превративший жизнь в анекдот. Вряд ли найдётся второй такой литератор, который столько поведал о себе в своих произведениях. В уходящем году ему исполнилось бы 75. «Отрок» расскажет о жизни и судьбе писателя, которого без преувеличения можно назвать классиком.

Когда Довлатов рассказывает о своей жизни, совершенно невозможно понять, где правда, а где вымысел — так он запутывает следы. Но всё же есть достоверная информация о его биографии. Например, тот факт, что родился будущий писатель в Уфе осенью 1941 года, родители его — из ленинградского театрального круга, в начале войны уехали в эвакуацию. В 1944-м семья вернулась в Ленинград.

Сам писатель пунктирно докладывает детали: «Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором... Чёрные дворы... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слёзы Жанны, дочери электромонтёра...».

Три города, по собственному признанию писателя, вошли в его жизнь. Ленинград — город его юности, город с осанкой столицы. Немало места отведено ему в произведениях Довлатова. Ленинград вдохновлял, а его обитатели становились персонажами.

Три города, по собственному признанию писателя, вошли в его жизнь. Ленинград — город его юности, город с осанкой столицы. Немало места отведено ему в произведениях Довлатова. Ленинград вдохновлял, а его обитатели становились персонажами.

Здесь раскрылся его литературный дар. «1952 год. Я отсылаю в газету „Ленинские искры“ четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных... Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале „Костёр“. Напоминают худшие вещи средних профессионалов...»

В 1959 году Довлатов поступает в Ленинградский университет на отделение финского языка. В то время университет гордо носил имя товарища Жданова, что дало повод к сарказму: «Звучит не хуже, чем „Университет имени Аль Капоне“».

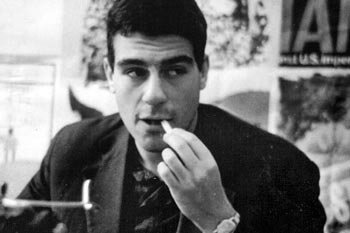

Филологический факультет — место интеллектуальных молодёжных тусовок 1960-х. Среди друзей Довлатова — поэты и начинающие литераторы Евгений Рейн, Анатолий Найман, Иосиф Бродский. Вот воспоминания самого нобелевского лауреата: «Мне всегда казалось, что при гигантском его росте отношения с нашей приземистой белобрысой реальностью должны были складываться у него довольно своеобразным образом. Он всегда был заметен издалека, особенно учитывая безупречные перспективы родного города, и невольно оказывался центром внимания в любом его помещении. Думаю, что это его несколько тяготило, особенно в юности, и его манерам и речи была свойственна некая ироническая предупредительность, как бы оправдывавшая и извинявшая его физическую избыточность. Думаю, что отчасти поэтому он и взялся впоследствии за перо: ощущение граничащей с абсурдом парадоксальности всего происходящего как вовне, так и внутри его сознания, присуще практически всему, из-под пера его вышедшему».

Огромный, неотразимый и при этом страшно неуверенный в себе. Довлатовский парадокс. Друзья вспоминают о Сергее в юности и дают ему совершенно противоположные характеристики. Анатолий Найман говорит о том, что Довлатов был невероятно весёлым, а у кого-то в памяти всплывает образ бесконечно тосковавшего молодого писателя. Но даже в своей печали он всегда был остроумен — привычка быть весёлым при постоянной внутренней тревоге оттого, что всё складывается не так, нелепо.

Литература — основная тема для обсуждения среди довлатовских друзей; философско-филологические диспуты не умолкали, книги были вдохновением и источником мысли. Так вспоминает то время сам писатель: «В юности мы очень увлекались американской литературой, преимуществом которой были точность, лаконизм, юмор и выразительность в изображении обыденной жизни. Когда мы читали Тургенева, нам всегда было сложно себе представить, может или не может герой Тургенева переплыть озеро. Когда читаешь американскую литературу, тебе всегда более или менее понятно, на что способен тот или иной человек. Эта литература была земной. Это было коротко, смешно, умно, дельно. Когда я говорю „коротко“, имею в виду не объём книги, а соответствие количества драматизма количеству слов».

Литература — основная тема для обсуждения среди довлатовских друзей; философско-филологические диспуты не умолкали, книги были вдохновением и источником мысли. Так вспоминает то время сам писатель: «В юности мы очень увлекались американской литературой, преимуществом которой были точность, лаконизм, юмор и выразительность в изображении обыденной жизни. Когда мы читали Тургенева, нам всегда было сложно себе представить, может или не может герой Тургенева переплыть озеро. Когда читаешь американскую литературу, тебе всегда более или менее понятно, на что способен тот или иной человек. Эта литература была земной. Это было коротко, смешно, умно, дельно. Когда я говорю „коротко“, имею в виду не объём книги, а соответствие количества драматизма количеству слов».

Студенческая жизнь Довлатова состояла из вечных переэкзаменовок — уже тогда было ясно, что особого вклада в филологию от него не стоит ожидать. В конце концов из-за неуспеваемости его отчисляют из университета, зато он встречает Асю Пекуровскую, которая становится его первой и трагической любовью. Женитьба после долгих ухаживаний и скорое расставание с ней закончилось для писателя... армией. Это была первая, можно сказать, добровольная разлука с любимым городом — в 1962 году. Довлатова направляют в Республику Коми нести службу во внутренних войсках исправительной колонии. Именно здесь он пробует писать свои первые серьёзные рассказы и стихи.

Довлатов обретает себя и понимает, чем хочет заниматься в дальнейшем. Он пишет свой первый сборник рассказов «Зона». Здесь он осознал пределы и границы своих сил, понял свою натуру, смог определить, когда ему не достаёт мужества и храбрости. Он не жалеет о том, что оказался в армии. Иосиф Бродский вспоминал, что вернулся Довлатов из армии «как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломлённостью во взгляде». После возвращения в родной город он поступает на факультет журналистики.

Вечная самоирония Ленинграда. Спустя долгие годы, уже в эмиграции, Довлатов подписал открытку друзьям: «...Какими бы мы ни были, всё равно остаются Ленинград, мокрый снег и прошлое, которое не вернуть. Я думаю, все мы плачем по ночам».

***

Но расстаться с Ленинградом всё же пришлось. Очередной раз, когда Довлатов соберёт чемодан, чтобы покинуть любимый город, настал в 1972-м. Он отправляется в Таллин, совершенно спонтанно — просто потому, что была попутная машина. В представлениях Довлатова Таллин претендует на сходство с Западом, но в довольно игрушечном, бутафорском и немного фальшивом смысле. Сергей остался в Таллине почти на три года, и этот город также стал для него родным.

Довлатов писал: «Я веду сравнительно благоразумную жизнь, да и выхода другого нет. Я всё время один, кроме того, здесь не принято бурно сближаться. Жизнь чётко разделяется на эстонскую и русскую». Жизнь, кажется, стала налаживаться. Сергея приняли в ведущую газету республики «Советская Эстония», он начинает писать сборник рассказов «Пять углов».

Больше всего на свете он хочет писать и печататься. Издательство «Ээсти Раамат» вот-вот должно опубликовать его книгу. Довлатов соглашается со всеми правками и «рекомендованными искажениями». Изменяет даже название: теперь книга должна называться «Городские рассказы». Всё было готово к тому, чтобы его шутливые откровения увидели своего читателя, но всё рухнуло буквально по нелепой случайности.

Один из товарищей Довлатова, вращающийся в диссидентских кругах, берёт почитать рукопись «Зоны». По сложившейся в советское время традиции, в гости к нему наведывается КГБ и рукопись находит. После этого у Довлатова начинаются проблемы с издательством. В печати книги ему отказывают, из газеты увольняют и предлагают отправиться за вдохновением... на завод. Писателя накрывает тяжелейшая депрессия, он начинает пить. Сам он о своём невезении писал: «Однажды мне переходила дорогу чёрная кошка. Мы с ней засмотрелись друг на друга, и она чуть не провалилась в люк. Возможно, у кошек есть такая примета: если чёрный мужчина переходит дорогу — это к несчастью».

Пожалуй, парадокс заключается именно в том, что чаще всего не мы выбираем призвание, а оно выбирает нас. А когда и как это случается — к сожалению, неизвестно.

Довлатов вновь возвращается в Ленинград. Работает в Михайловском, в музее Пушкина. Впечатления об этом периоде он опишет в своей, пожалуй, лучшей книге — «Заповедник».

Довлатов вновь возвращается в Ленинград. Работает в Михайловском, в музее Пушкина. Впечатления об этом периоде он опишет в своей, пожалуй, лучшей книге — «Заповедник».

В очередной раз ему предоставляется вынужденный шанс покинуть Ленинград, и он им воспользуется. Он отправляется на другой континент, в Нью-Йорк.

Здесь стоит сказать, что решение покинуть Родину было вынужденным. Писатель подробно рассказывает в одном из интервью «Радио Свобода», какая травля со стороны властей предшествовала его выезду на Запад. В своё последнее питерское лето, наполненное особыми раздумьями и сомнениями, когда уехала уже жена, когда его выгнали со всех работ и всё яснее становилась неотвратимость отъезда, Довлатов неожиданно снялся в любительском фильме у своего приятеля. Символично, что сыграл он роль Петра Первого — основателя этого города. «Довлатов мне всегда напоминал императора Петра, — заметил Иосиф Бродский, — перспективы родного города хранят память об этой шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнить в воздухе ею оставленный вакуум».

***

В августе 1978 года из Ленинградского аэропорта Пулково вылетел самолёт, на борту которого находился тридцатишестилетний Довлатов. Ему никогда уже не суждено было вернуться в родной город. В этот момент его писательская жизнь переломилась ровно напополам. Позади двенадцать лет безнадёжных попыток печататься в Советском Союзе, впереди — двенадцать лет жизни в Америке, за которые он издаст двенадцать книг. Но тогда он этого не мог знать, хотя понимал, что люди меняют не страны, а одни печали на другие.

«Америка — самое невообразимое, в самом точном смысле слова. Но, пожалуй, самое опасное и мерзкое, что есть на Западе — это наши эмигранты», — напишет он в письме к отцу. Литературные дела Довлатова, несмотря на сложности, становятся весьма перспективными. Он получает работу в еженедельной программе «Писатель у микрофона» на радиостанции «Свобода». Совместно с друзьями-эмигрантами создаёт газету «Новый Американец» тиражом более 7000 экземпляров. Его рассказ печатают в одном из самых престижных журналов Америки «The New Yorker». Из русских там были напечатаны только Василий Аксёнов, Владимир Набоков и Иосиф Бродский. Не печатали там ни Бунина, ни Солженицына, и даже любимый Довлатовым Хемингуэй был опубликован только через семь лет после того, как написал первую книгу. Довлатова «New Yorker» напечатал десять раз! Кроме того, его статью опубликовали в «New York Times»: как замечал сам Довлатов, это равносильно Указу Президиума Верховного Совета.

Издательская деятельность Довлатова была обширна: он создавал макеты для обложек, давал практические советы по публикациям, договаривался с издателями о печати, сотрудничал с университетами в деле издания и распространения русской литературы.

Однако сам оставался этническим писателем, читаемым «у своих», в основном на Брайтон-Бич. Ему не хватало признания на Родине. Он оставался всё таким же несчастным и грустным. Писал про себя: «Я похож на грустного медведя. Одна жестокая женщина говаривала в своё время, что я похож на гориллу, разбитую параличом, которую не прогоняют из зоопарка из жалости».

Его друг, скульптор Эрнст Неизвестный, вспоминал о тяжёлых запоях писателя, свидетельствовавших о форме глубокой депрессии. Это превратилось в болезненную зависимость, от которой Довлатов сам страдал. Он лечился, осознав, по его собственному выражению, что «однажды околеет».

Его друг, скульптор Эрнст Неизвестный, вспоминал о тяжёлых запоях писателя, свидетельствовавших о форме глубокой депрессии. Это превратилось в болезненную зависимость, от которой Довлатов сам страдал. Он лечился, осознав, по его собственному выражению, что «однажды околеет».

В 1989 году его начинают печатать в СССР. Впервые! Казалось, сбылась его мечта — стать известным в России. Отзывы о его произведениях — восторженные, и Довлатов всерьёз думает о том, чтобы вернуться в СССР.

Но судьба распорядилась иначе. 24 августа 1990 года его сердце остановилось. В тот день зазвонили телефоны по всему миру — в Нью-Йорке, Таллине, Ленинграде: Серёжа Довлатов умер. Друзья вспоминали, что в день похорон был чудовищный ливень: из ясного неба вдруг полился дождь.

Как показало время, Довлатов был последним советским писателем, он завершил целую эпоху. Его стиль, полный тонкого юмора, стал своеобразным выражением абсурда советской жизни, ирония — как спасение от уныния. Довлатовский девиз: юмор — это инверсия здравого смысла, способность видеть смешное в печальном и даже трагичном.

«Они умеют любить только мёртвых», — как-то с обидой в письме другу написал Довлатов. И будто напророчил. Странная судьба у Довлатова: больше всего на свете он хотел, чтобы его печатали на Родине. Слава к нему пришла на следующий день после смерти, и какая слава! Чем больше проходит времени, тем сильнее его любят.